-

Retour à l'Accueil

Introduction

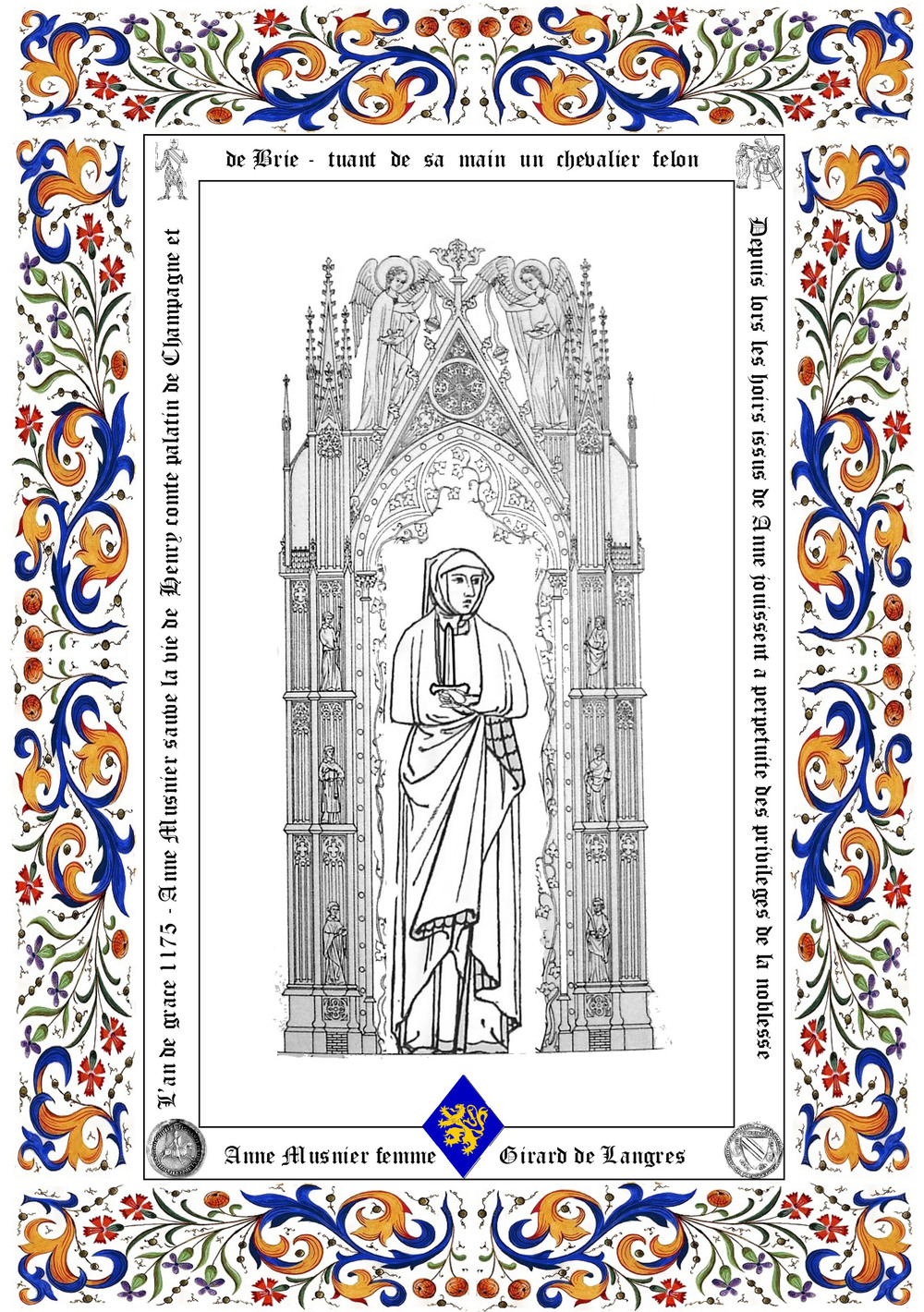

D'après la tradition, vers 1175, un complot avait été tramé contre les jours du comte de Champagne Henri le Libéral. Le crime allait s'accomplir, trois chevaliers attendaient dans le palais du prince, le moment favorable pour le frapper. Mais une femme, Anne Musnier, a entendu les paroles qu'échangent entre eux les conspirateurs ; elle appelle le chef, l'éloigne des ses complices, et le frappe d'un poignard avant même qu'il ait pu songer à se défendre. Les deux autres accourent au bruit ; elle les attaque, et, couverte de blessures, lutte longtemps avec une incroyable énergie. Enfin les assassins sont arrêtés ; l'héroïne sauvée.

["Cantique latin à la gloire d'Anne MUSNIER", Félix Bourquelot, 1839]

C'est après un aussi grand service rendu à son souverain, que celui-ci aurait conféré à Anne Musnier la noblesse, avec le privilège de transmettre celle-ci à ses héritiers, à l'infini et par les femmes.

["Recherches sur la noblesse maternelle", Bibliothèque de l'école des chartes, par Anatole Barthélémy, 1861]

C'est ce qu'on appelle les "hoirs Musnier", c'est à dire les héritières d'Anne Musnier, avec leurs époux aussi considérés comme héritiers. Cet acte de bravoure a déclenché un privilège qui s'est perpétré durant cinq siècles, ce qui est exceptionnel. Mais qu'en est-il des faits d'origine, du privilège transmis, de son impact ? C'est ce qui est étudié sur cette page.

Il en résulte qu'on pourrait prolonger cet héritage. Chiche ?

Le cantique

Le cantique est un poème en latin qui raconte l'exploit d'Anne Musnier. Il est disponible dans un document de 16 pages du site Persée intitulé Cantique latin à la gloire d'Anne Musnier, héroïne du douzième siècle, par Félix Bourquelot (Bibliothèque de l'Ecole des Chartes, 1839). Une longue introduction discute de la véracité et de la date de ce texte, qui pourrait être un peu éloignée de la date des faits, ce qui pose la question de leur authenticité.

Le texte en latin, d'un auteur anonyme, y est présenté avec indication des versets de la bible correspondants, et avec une traduction intégrale présentée en cette sous-page, sous une légère mise en forme. En voici des extraits.Peuples, écoutez tous, prêtez l'oreille, habitants de ce globe ;

Enfants de la terre, fils des hommes, tous ensemble, riche et pauvre,

Venez et voyez les œuvres de Dieu, de Dieu terrible dans ses œuvres !

Voici : Un fait s'est accompli en nos jours que personne ne croira quand on le racontera.

Trois chevaliers mécontents se révoltèrent contre leur seigneur et voulurent le tuer ;

Ils tramaient leur complot dans l'ombre, comme le lion dans sa caverne.

[...]

Anne comprit la pensée des traîtres et devina leur dessein ;

[...]

Et lorsqu'elle eut cessé de crier au Seigneur, elle se leva du lieu où elle gisait prosternée,

Et ceignant un glaive sous sa robe, elle partit pour le lieu où se trouvaient les traîtres.

Or ils étaient à table, buvant et mangeant, et comme s'ils eussent célébré un jour de fête.

Аnпе dit donc au chef des conjurés : « J'ai à te parler en secret. »

II se leva aussitôt, et sortit avec elle, laissant tous ceux qui l'entouraient.

Alors, elle étendit la main, et tirant son poignard de sa cuisse,

Elle l'enfonça avec tant de force dans le ventre du conspirateur que le fer entra dans la plaie jusqu'à la garde.

Lui, frappé à mort, tomba et expira.

Il était étendu aux pieds d'Anne, et gisait sans vie, dans un état à faire pitié ;

Les conjurés frémirent de la constance de cette femme et de son audace.

Lorsqu'ils virent leur chef baigné dans son sang, la crainte descendit sur eux ;

Et leurs cœurs furent violemment troublés, et ils perdirent l'esprit et le conseil.

Et il s'éleva une clameur incomparable au sein de la cité,

Et chaque homme saisit ses armes, et ils sortirent avec un grand bruit et des cris effrayants ;

Et ils coururent tous vers elle, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, parce qu'ils la croyaient déjà morte.

Et aussitôt ils. s'écrièrent : « Jamais rien de tel ne s'est fait. »

Et ils ne laissèrent passer personne, aucun des conjurés ne put s'évader.

Or, Anne dit au peuple assemblé : « Ecoutez-moi, mes frères, et rendez grâce

Au Seigneur notre Dieu qui par mes mains a mis à mort en ce jour l'ennemi de notre prince.

Voilà l'infâme dont la cruauté devait rejaillir sur le peuple. »

Et elle leur raconta les complots des conjurés et leur projet d'égorger le comte Henry ;

Et ils se saisirent d'eux, les chargèrent de chaînes et mirent à leurs complices des menottes de fer,

En attendant qu'on prononçât contre eux un jugement légal.

[...]

Analyse et variantes

En son introduction au cantique, Félix Bourquelot discute longuement de sa date, 1200, qui lui apparaît douteuse, et de son authenticité qui lui semble solide. Bien qu'assez peu connu, ce texte a retenu l'attention par ses qualités littéraires :

[Oeuvres inédites par P.J. Grosley, par Pierre-Jean Grosley et Patris de Breuil, 1813]Les érudits de la Champagne. Pilhou, Moissant, Camusat, Baugier, Desguerrois, ont passé ce cantique sous silence. Le récit en a seulement été conservé dans les Essais sur Paris, de Sainte-Foix et dans le Traité de la Noblesse d'André dé la Roque. Le cantique que nous publions, et qui paraît remonter au commencement du treizième siècle, est un témoignage de l'admiration que dut inspirer aux contemporains Anne Musnier, cette nouvelle Judith, sauvant la vie d'un prince justement chéri. Sous ce point de vue déjà, il mérite une attention sérieuse, surtout lorsque l'on considère combien peu d'anciens chants historiques sont parvenus jusqu'à nous. Entièrement composé de versets de la Bible, revêtu, malgré l'absence du rythme, d'une forme éminemment poétique, il constitue dans son ensemble un petit drame plein de mouvement et de vie ; et ces particularités sont en sa faveur de nouveaux et puissants motifs d'intérêt. D'ailleurs, il a l'avantage de se rattacher à la question assez ardue des institutions nobiliaires sur laquelle il reste encore bien des recherches à faire et bien des points à éclaircir.

Ce récit a des variantes, en particulier sur le lieu du meurtre, qui pourrait être les appartements même du comte de Champagne ou un jardin.

[Traité de la noblesse, de ses différentes espèces, Gilles André de La Roque, E. Michallet, Paris 1678. Chapitre XLV "De la noblesse Gerard de LANGRES, en Champagne"]Car trois Gentilshommes ayant conspiré contre la personne de Henry, comme ils estoient assemblés dans une chambre pour exécuter leur détestable dessein, cette femme qui le sut à l'instant même alla les trouver, [...]

[Histoire et description de Provins par Christophe Opoix, 1823]Trois gentilshommes ayant conspiré contre le comte Henri fondirent de nuit dans son appartement. Anne Musnier, éveillée la première, perce le premier des assaillants, fait tête aux deux autres, se bat contre eux en même temps et, quoique chargée de blessures, soutient le combat jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés.

[Histoire et description de Provins par Christophe Opoix, 1823]Provins se félicite aussi d'avoir donné la naissance à une héroïne, Anne Meunier. Trois gentilshommes attendaient le lever du comte Henri le Libéral dans un appartement proche de celui du prince dans son palais de Provins. M de Saint Foix dit que la scène se passa dans une allée du jardin du palais.

[Les mysteres du Blason de la Noblesse et de la Féodalite, 1868]Henry le Libéral, comte de Champagne, était destiné à mourir sous les coups de trois gentilshommes, qui avaient conspiré sa perte ; les meurtriers attendaient leur victime dans un couloir obscur du palais. Une femme, nommée Anne Meunier, qui les vit et put entendre leurs paroles sinistres [...]"

[Manuel de la jeunesse Française, 1834]Belle action d'Anne Musnier

Je ne connais point de titre de noblesse plus flatteur et plus beau , que celui que produisirent les descendans d'Anne Musnier, à l'époque de la vérification des nobles. Trois hommes dans une allée du jardin du comte de Champagne, en attendant son lever, s'entretenaient du complot qu'ils avaient fait de l'assassiner. Anne Musnier, cachée derrière un arbre, avait entendu une partie de leur conversation. Voyant qu'ils sortaient, emportée par l'horreur d'un attentat contre la personne de son prince, ou craignant de ne pas avoir le temps d'avertir, elle cria en leur faisant signe qu'elle voulait leur parler. Un d'eux s'avança ; elle le fit tomber à ses pieds d'un coup de couteau de cuisine, se défendit contre les deux autres, et reçut plusieurs blessures. On vint à son secours, on trouva sur ces scélérats des indices de leur conspiration ; ils l'avouèrent dans les tortures, et furent écartelés. Anne Musnier, Gérard de Langres, son mari, et leurs descendans furent anoblis.

[Notice des principaux monuments de la ville de Troyes par F. M. Doe, 1838]Anne Musnier sauva la vie au comte Henri Ier, par un acte de bravoure que Sainte-Foix raconté ainsi en ses Essais sur Paris, 3° édition, t III, p 173 :

Trois hommes dans une allée du comte de Brie et de Champagne (Henri Ier surnommé le Libéral, 1175) en attendant son lever s'entretenaient du complot qu'ils avaient fait de l'assassiner. Anne Musnier derrière un arbre avait entendu une partie de leur conversation. Voyant qu ils partaient pour accomplir leur dessein, emportée par l'horreur de l'attentat contre son prince et craignant de n'avoir pas le temps de l'avertir, elle se précipita sur eux en criant de toutes ses forces. Elle en fait tomber un à ses pieds d un coup de couteau et se débat victorieusement contre les deux autres et quoique couverte de blessures elle ne quitta pas prise jusqu'à ce qu elle fût parvenue à les faire arrêter. On trouva sur eux la preuve de leur conspiration. Ils l'avouèrent dans les tourments et furent écartelés de suite.

Aussi :

[Bibliothèque de l'école des Chartes, 1840]Cet événement , suivant la tradition, s'est accompli dans la ville de Provins, en Brie, dont Anne Musnier parait avoir été originaire. M. Grillon, dans ses Mémoires Ms., lui donne pour théâtre le palais des comtes de Champagne, dont on voit encore les restes à Provins.

Qui étaient Henri le Libéral et Anne Musnier ?

Henri 1er le Libéral (1127-1181), comte de Champagne de 1152 à 1181, était gendre du roi de France Louis VII et d'Aliénor d'Aquitaine. Il était le grand-père de Thibault IV de Champagne, dit le Troubadour, qui deviendra roi de Navarre.

[Page "Les comtes de Champagne ]Le jeune Comte de Champagne est à son avènement le plus fidèle vassal du roi Louis VII, avec qui il était parti pour la IIème croisade en 1147. Il épouse sa fille Marie en 1164, et se bat à ses côtés contre le Roi d'Angleterre Henri Plantagenêt en 1152 et en 1173. Lorsqu'il ne livre pas bataille pour son Roi, Henri construit et agrandit ses villes de Champagne. Il y favorise comme ses prédécesseurs les foires, et construit de nouveaux édifices témoins de sa gloire, comme à Troyes avec l'Hôtel Dieu Le Comte, et bien sûr le nouveau palais des Comtes et sa collégiale Saint Etienne, ou encore à Provins avec Saint Quiriace ou la Tour César, et St Ayoul que les largesses du Comte permettent de reconstruire après un incendie en 1157. Il participe également à la fondation de l'abbaye de Trois Fontaines en donnant à ses moines des forges. Il étend et modernise les remparts de ses cités, incluant désormais les nouveaux bourgs qui se sont formés aux portes des premières enceintes. Son héritage architectural est unique, et témoigne de la splendeur et de la prospérité de son domaine. Après un dernier voyage en Terre Sainte, Henri s'éteint en 1181 au Palais Comtal de Troyes. Son corps repose d'abord dans un tombeau en bronze à la Collégial Saint Etienne, puis est transféré à la révolution dans la cathédrale.

Portrait de Henri Ier

d'après un vitrail

du Musée Vauluisant,

(c) G. Grosdoit-Artur

[Page présentant Henri le Libéral et l'arbre généalogique de la maison de Champagne]Réputé pour sa mesure, sa largesse et sa puissance, amateur de tournois, Henri le Libéral était aussi un lettré, qui savait le latin et le lisait pour le plaisir. Sa bibliothèque ne dénote aucune curiosité pour les œuvres en langue vernaculaire ni aucun penchant pour l'invention courtoise. Plus âgé que sa femme de dix-huit ans, il collectionnait plutôt les livres d'histoire, Valère Maxime, Quinte-Curce, les traités de morale, les commentaires bibliques, Macrobe, saint Augustin.

[Mémorial historique de la noblesse, Volume 2, par A.-J. Duvergier, 1811]Thibauld le Grand laissa ses Etats à son fils aîné Henry le Libéral dont le roi d Angleterre avait déjà trop bien éprouvé la valeur. Au moyen-âge, à l'époque où les noms de famille n'existaient pas encore, les surnoms distinguaient les individus et rarement la postérité a songé à révoquer ces jugements si brièvement exprimés, apothéoses éternelles des bons, flétrissure ineffaçable des méchants. Le surnom de Henry le Libéral dit toute sa vie. Prodigue jusqu'à s'appauvrir, élevant de tous côtés hospices et églises, fécondant de ses largesses autant que de ses règlements protecteurs le commerce de la Brie et de la Champagne, il fut aussi le père des indigents, l'homme magnifique le vir magnificus proposé en exemple par la France à tous les chevaliers chrétiens. Jamais il ne sortait sans être accompagné d officiers chargés de recueillir toutes les plaintes et de connaître tous les maux du peuple afin que tous fussent guéris.

Qui croirait qu'une vie si pure, si noblement remplie ait été menacée par d'infâmes complots et qu il se soit trouvé des bras pour frapper le bon Henry ?

Armoiries de Champagne

(vitrail de l'Eglise de Chaource)

Pour compléter ce portrait d'une façon plus contemporaine, voici la page Wikipédia sur Henri le Libéral (le portrait qui y est présenté est repris en haut de la présente page, face au sommaire). Et celle sur son petit-fils Thibaut IV le troubadour. Ci-contre, la tour César, à Provins, construite par Henri le Libéral, en son ancien état, avant qu'elle ne soit recouverte d'un toit.

[Le palais des comtes de Champagne à Provins, Bulletin monumental, Jean Mesqui, 1993]Provins fut, pour le comte Henri Ier, résidence privilégiée, voire seconde capitale : sur 264 actes dont le lieu de délivrance est connu entre 1152 et 1181, 106 sont expédiés de Troyes et 82 de Provins, les 76 restants de tous autres lieux confondus...

[le Provinois n°107, Avril 2012]

On connaît très peu de choses d'Anne Musnier, pas même son père et sa mère. Peut-être son lieu de naissance que revendique la commune de Noës près Troyes :

[Vivre aux Noës, Bulletin municipal n°72, juin 2012, magazine d'information de la ville de Noës-près-Troyes, page 9]Les légendes noyates invitées au carnaval

Princesses, chevaliers, manants et servantes se sont pressés au carnaval municipal organisé par l'équipe d'animation de l'Espace Bel Air, sur le thème des légendes noyates.

Petits et grands, venus nombreux et tous plus resplendissants les uns que les autres dans leurs costumes d'époque, ont ainsi découvert un spectacle retraçant l'histoire d'Anne Musnier, née aux Noës et sauvant en 1172 le comte Henri 1er le Libéral d'un terrible complot. [...]

A propos de ce lieu de naissance, on trouve, en un texte repris plus loin, qu'Anne Musnier serait "[selon les uns] née aux Noës, près Troyes, selon d'autres à Provins ou à Noé, près d'Ëssoyes, ce qui doit être une erreur".

Elle aurait même fondé un couvent dont il restait quelques traces au XIXème siècle :

[Revue critique pouvant servir de supplément au Répertoire archéologique du département de l'Aube par Emile Socard et Théophile Boutiot, 1861]Noës lès Troyes. Au nord de la commune, dans la contrée dite la Croix-des-Filles, emplacement d'un couvent de Bénédictines, fondé, dit-on, par Anne Musnier, maîtresse de Henri-le-Libéral, au XIIe siècle, signalé aujourd'hui par les fondations et par le vivier qui subsistent encore. Deux petites colonnes dont l'une soutient une table de pierre devant la croix du cimetière et l'autre est à l'église, proviennent de la Croix-des-Filles. Les deux colonnes qui supportent le bénitier sortent du même couvent.

[Revue critique pouvant servir de supplément au Répertoire archéologique du département de l'Aube par Emile Socard et Théophile Boutiot, 1861]

On en sait un peu plus sur son mari Girard de Langres. Il était un gentilhomme de Provins. Son oncle père Pierre de Langres (environ 1125-1190) était officier du comte Henri de Champagne, prévôt de Provins :

[Releve des documents interessant le Departement de Seine-et-Marne conserves dans les bibliotheques communales de Meaux, Melun et Provins].Il en est de même pour la bibliothèque de Provins, où l'on peut remarquer, dans la première catégorie : "Faction héroïque d'Anne Musnier (ou Meunier), bru du prévôt de la ville".

Girard de Langres avait aussi - très probablement - un oncle, Girard l'Aîné, une tante Udeline et deux cousins germains, Bernard et Robert, tous cités dans une charte de 1871 :

[AD10 3H10] (c'est bien écrit Bernard et non Girard, comme rapporté par erreur)Gautier, évêque de Langres, notifie la donation faite à Clairvaux par Udeline, veuve de Girard de Langres, d'accord avec ses fils, Bernard et Robert, de tous ses droits de dîmes sur les biens de l'abbaye sis à Longchamp. Approbation, comme suzerains, de Dameron de Buchey et de Hugues son fils. Témoins : Pierre, doyen de Bar, qui a reçu l'acte, Guichard, fils de Joubert, Pierre de Langres, Robert dit "Guins".

Une légende contestée

Le texte d'Anatole Barthélémy qui suit est une attaque en règle contre le cantique présenté précédemment, qui plutôt qu'un récit des faits, ne serait qu'une légende cachant une toute autre réalité. Il présente aussi des caractéristiques de l'héritage qui serviront de références aux chapitres suivants.

["Recherches sur la noblesse maternelle", Bibliothèque de l'école des chartes, par Anatole Barthélémy, 1861]Un fait non moins curieux se passa en Champagne. Déjà, plus haut, nous avons vu que les francs-bourgeois de Troyes attachaient un grand prix à descendre par les mâles ou par les femmes des hoirs Musnier : nous avons vu le notaire Pierre Boger invoquer cette descendance en faveur de sa femme, Jeanneton Boyau, avec une insistance qui faisait supposer qu'il y attachait plus d'autorité qu'à la prétendue coutume de Champagne, fondée sur un texte interpolé. Or, voici ce qu'étaient la noblesse et les droits des « hoirs Musnier ».

D'après une tradition, qui n'a rien d'officiel , Anne Musnier ou Meunier, était femme de Gérard, originaire de Langres. Un jour, étant dans la chambre de Henri, comte de Champagne, elle aurait défendu celui-ci contre les attaques de trois assassins. Cette valeureuse femme, au péril de ses jours, aurait tué l'un et blessé grièvement les deux autres. C'est après un aussi grand service rendu à son souverain, que celui-ci aurait conféré à Anne Musnier la noblesse, avec le privilège de transmettre celle-ci à ses héritiers, à l'infini et par les femmes.

II est inutile de discuter l'invraisemblance de cette légende ridicule, et d'attirer l'attention sur la présence si opportune d'une femme armée dans l'appartement du comte de Champagne. Il suffira de mettre sous les yeux de mes lecteurs le texte du prétendu anoblissement des hoirs Musnier. On remarquera d'abord qu'Anne n'y est pas mentionnée ; de plus, qu'il s'agit de l'affranchissement de deux particuliers et de leurs femmes, Gérard de Langres et Humbert Saquerel ; enfin cet affranchissement n'est même pas parfaitement gratuit, puisque Gérard et Humbert sont obligés à payer une rente annuelle de 5 sols.

Ceci se passait en 1175 ; en 1198 le comte Thibaud confirmait la charte donnée par son père, en ce qui touchait à Gérard de Langres, à Musneria, sa femme, - c'est la première fois qu'elle est nommée - et à leurs enfants, pueros suos. Le comte ajoute que les héritiers de Gérard seront tenus de payer chacun 5 sous au trésorier de la cathédrale de Troyes pour le luminaire du service anniversaire de son père.

Il faut avouer que l'on doit être pourvu d'une bien grande dose de bonne volonté pour voir dans ces faits soit un anoblissement, soit un droit de transmettre la noblesse par les femmes : évidemment Gérard de Langres et Humbert Saquerel étaient devenus, à dater de 1175, francs-bourgeois du comte. Et cependant c'est avec l'affranchissement de Eudes le Maire, et celui de Gérard de Langres, que les pays d'Étampes et de Troyes furent peuplés d'une foule de pseudo-gentilshommes qui, si l'on n'y avait pris garde, auraient, par leurs alliances, anobli tout le royaume de France.

En bornant aujourd'hui mes recherches aux pages qui précèdent, je crois avoir démontré, au moyen de preuves incontestables :- que la noblesse maternelle n'a jamais existé en France, et particulièrement en Champagne, autrement qu'à l'état de roture privilégiée au point de vue coutumier ;

- qu'elle a, au contraire, existé légalement dans une partie du Barrois, mais à des conditions très-onéreuses qui, en fondant la famille du père roturier dans celle de la mère noble, opéraient une véritable substitution subordonnée au bon vouloir du souverain ;

- que c'est une grave erreur de croire qu'il y a eu des exemples d'anoblissements réguliers à l'infini dans la ligne féminine comme dans la ligne masculine.

Je termine en rappelant que la commission royale du sceau a implicitement consacré la thèse que je soutiens, par un avis du 2 décembre 1815, ainsi conçu: « On ne peut porter les « armes d'un aïeul maternel sans intervertir l'ordre naturel des « successions. »

D'autres textes vont plus loin en suggérant que la présence d'Anne Musnier auprès du comte de Champagne tenait au fait qu'elle était "la plus belle femme de son temps" :

[Résumé de l'Histoire de la Champagne par M. F. de Montrol, 1826]Anne Musnier, née au village de Les Noës, près de Troyes, était l'une des plus belles femmes de son temps. Elle devint maîtresse de Henri le Libéral, comte de Champagne. Une nuit qu'elle était enfermée près de lui dans son palais, elle s'aperçut que trois hommes, armés de poignards, venaient d'y pénétrer. Anne Musnier se jette aussitôt sur l'un des assassins, qu'elle tue, et arrache les armes des deux autres ; on accourt à ses cris et ils sont arrêtés. Henri lui accorda la noblesse pour elle et toute sa postérité. Philippe le Long, Jean et Louis XIII confirmèrent ce privilège. Les hoirs Musnier, descendants de la belle Anne, s'allièrent depuis à toutes les meilleures familles de Troyes.

[Histoire des ducs et des comtes de Champagne tome III, 1861]La tradition de Troyes, telle qu'elle est rapportée par Courtalon à la fin du siècle dernier, fait d'Anne Musnier une héroïne beaucoup moins biblique. Dans sa Topographie à l'article des Noë(1), il s'esprime en ces termes : "Ce village a donné naissance à Anne Musnier qui, étant la plus belle femme de son temps, devint la maîtresse d'Henri 1er comte de Champagne." [...] Il est faux qu'Henri ait annobli Anne et sa famille, il ne lui accorda que des privilèges roturiers ; mais si le fait de la concession de ce privilège est certain(2), on doit considérer comme douteux la cause donnée à cette concession et les détails dont cette histoire a été embellie(3).

(1) Tome III, p. 11. Noë près Troyes

(2) Voir plus bas actes d'Henri le Libéral, no 248.

(3) Le but das inventeurs de cette légende a été de motiver le privilège excessif auquel prétendaient les descendants d'Anne

Le texte qui suit va dans le même sens et confirme aussi le lieu supposé de naissance d'Anne Musnier et sa fondation :

[Topographie historique de la ville et diocèse de Troyes par Jean-Charles Courtalon-Delaistre, 1804]Ce village [Noës près Troyes] a donné naissance à Anne Musnier qui, étant la plus belle femme de son temps, devint la maîtresse de Henri 1er, comte de Champagne. Elle lui sauva la vie lors d'une tentative d'assassinat en se jetant sur ses assaillants. Henri, pour la récompenser, l'anoblit. [...] Le privilège de cette noblesse fut confirmé par les rois Philippe le long, Jean & Louis XIII.

La nature de l'héritage, quelle noblesse ?

Les hoirs Musnier, on l'a vu en introduction, étaient anoblis. Félix Bourquelot, dans l'introduction au cantique (pages 293, 294), donne à cette distinction une signification qui n'est pas celle habituellement utilisée : Les femmes de la lignée d'Anne Musnier s'attribuaient non seulement le droit d'anoblir leurs enfants, mais celui même d'anoblir leurs maris et le cantique fait uniquement mention de la noblesse d'Anne et de Gérard de Langres. Et puis comment comprendre que les tribunaux devant lesquels s'agita dès le XVe siècle la question de la noblesse de leur famille eussent pu prendre des titres d'affranchissement pour des lettres de noblesse?

Cependant, en 1422 et 1441, Jean Marcon, veuf d'Agnès-le-Tartrier et Agnelotte Constant, femme de Colinet de Bury, obtinrent, en qualité de rejetons de notre héroïne, des sentences qui confirmaient formellement leurs prérogatives nobiliaires. On produisit à la commission pour la réformation des nobles, une sentence du 12 avril 1486, donnée au profit de Jacques Perresin, et contenant la reconnaissance des mêmes droits V Que résulte-t-il de ces faits? Que les pièces citées plus haut avaient réellement au moyen âge la valeur d'un anoblissement, ou qu'il a existé d'autres titres sur lesquels ont été basés les jugements de 1422, 1441 et i486. Et, en vérité, quand on considère que le bienfait de Henri-le-Libéral s'adresse à Guillaume

[...]

Mais, s'il était prouvé que les prétentions des Musnier ne reposent que sur une fausse interprétation des lettres de 1175 et 1198, les termes du centon à la gloire d'Anne Musnier pourraient encore s'accorder avec le sens restreint de ces titres ; car, dans un très grand nombre de cas, le mot nobilis désigne simplement au Moyen-Age un ingenuus ou un libet, et l'acceptation d'homme libre appliquée à notre texte est tout à fait dans l'esprit des chartes de Henri le Libéral et de Thibault son fils.

Ainsi, même si certains traits de noblesse ont pu être reconnus, cet héritage était avant tout une franchise de femme et d'homme libre, en correspondance avec la nature sociale des bénéficiaires, gentilhomme pour le mari d'Anne Musnier, puis souvent bourgeois, allant au fil du temps jusqu'à la paysannerie.

L'obligation de payer un tribut annuel, comme l'a notamment signalé Anatole Barthélémy, peut-il être considéré comme une sorte de "carte de fidélité" ? On paye en effet un genre d'abonnement qui donne droit à certains privilèges. L'équilibre était-il toujours à l'avantage de l'abonné ? Peut-être pas, mais il voulait tout de même transmettre cet honneur à ses filles, ou plutôt à ses gendres...

Les avantages acquis portaient principalement sur des exemptions de taxes et servitudes :

["De la noblesse maternelle", p 94-95, Albert de Mauroy, Annuaire du conseil héraldique de France, 4ème année, 1891]En 1175, le comte Henri de Champagne affranchit Girard de Langres, moyennant une rente annuelle de 5 sols. En 1198, le comte Thibaut confirme cet acte de son père en faveur de Girard de Langres et "Musniera" sa femme, et en outre de leurs descendants liberos et maritos eorum, il veut qu"ils soient libérés à perpétuité de toutes tailles, subventions, impositions, excactions et autres servitudes qui se lèvent sur les hommes et femmes de jurée, moyennant le paiement annuel de 5 sols à l'église Saint-Etienne de Troyes (chapelle du palais des comtes), pour le luminaire du jour de l'anniversaire de la mort de son père.

Sceau du comte Henri Ier le Libéral

en usage de 1152 à 1176

Archives nationales,

coll. de sceaux, D 566

Dans son introduction, Félix Bourquelot signale, en note de bas de page, que "Les armes de la famille des Musnier étaient d azur au lion d or avec cette devise "Vincit omnia"". Même si on en trouve quelques confirmations écrites, il y a lieu d'être circonspect sur de telles armoiries, dont on n'a pas trace d'illustration.

D'ailleurs où s'arrêter dans les remerciements et récompenses ? Le texte qui suit, outre les armoiries, annonce la construction d'une chapelle, peut-être celle du couvent des Noës près Troyes déplacée à Provins, et un long voyage, avéré, dont on ne connaissait pas la cause :

[Mémorial historique de la noblesse, Volume 2, par A.-J. Duvergier, 1811]Henry anoblit Anne Meunier et son mari Gérard de Langres et leur donna pour armes un écu d'azur au lion d'or avec la devise "vincit omnia". Ce n était pas assez, il fallait s'acquitter envers Dieu qui avait permis une si miraculeuse délivrance. Le comte de Champagne fit bâtir une chapelle à la sainte Vierge dans son palais de Provins et partit une seconde fois pour la Terre Sainte.

La transmission de l'héritage

La transmission de mère à filles, "à l'infini, par les femmes", est souvent soulignée, comme dans le texte qui précède, celui cité en introduction ou celui qui suit, appuyant l'authenticité du titre de noblesse Musnier, de "ligne féminine".

[Oeuvres inédites par P.J. Grosley, par Pierre-Jean Grosley et Patris de Breuil, 1813]Le chapitre 45 du Traité de la Noblesse par la Roque offre une indication communiquée par M. d'Hosier, de lettres patentes patentes des comtes de Champagne, successeurs du comte Henri et de Philippe le Long, du roi Jean, de Charles VI, de Charles IX, des années 1319 1351, 1397, 1567 et 1570, enfin d une sentence du bailliage de Troyes de 1568 qui offre une espèce de commentaire sur les lettres de 1567 toutes en faveur de la noblesse des hoirs Musnier, dans la ligne féminine. Dans mes Recherches sur la Noblesse utérine imprimées avec les Recherches pour servir à l'Histoire du droit français, j'ai indiqué une foule de sentences de notre bailliage et de notre élection et d'arrêts, tant du parlement que de la cour des aides en faveur des descendants des hoirs Musnier. J ai des expéditions de la plupart de ces jugements dans un Recueil qui a appartenu au père de nos illustres Pithou. Né à Ervy, il était compatriote des Baillis qui dans le dernier siècle ont soutenu en leur faveur les droits des hoirs Musnier contestés par les préposés à la recherche de la noblesse. C'est de leurs productions que M d'Hosier avait tiré les lettres patentes ci-dessus indiquées.

De façon moins explicite, le texte qui suit, relatif à la commune de Noës près Troyes, sous-entend la transmission Mère --> Fille, en insistant sur l'anoblissement des maris. Il y est aussi mentionné une chapelle, probablement celle du couvent déjà évoqué. S'y ajoute la présence d'armoiries, voire l'origine nivernaise de l'époux d'Anne.

[Notice des principaux monuments de la ville de Troyes par F. M. Doe, 1838]Le comte qui devait la vie au courage extraordinaire de cette femme lui donna une marque éclatante de sa reconnaissance en l'anoblissant ainsi que son mari Gérard de Nevers et voulant en outre que les femmes de sa lignée anoblissent leurs maris ; c est que l'on appelait le privilège des Hoirs Musnier. Leurs armoiries étaient d'azur au lion d'or, pour marquer le courage de lion avec lequel Anne Musnier avait attaqué les conjurés. Une fondation pieuse, dans la chapelle des comtes, sous l'invocation de la Vierge, et un monastère de filles, bâti dans le village, à la source du ruisseau qui l'arrose, et près du lieu qu'on appelle encore aujourd hui la Croix-de-la-Belle-Fille étaient destinés à perpétuer la mémoire de ce fait

Même présentation :

[Histoire et description de Provins par Christophe Opoix, 1823]Le sieur de la Louptière cite des lettres patentes de différens rois de France qui confirmèrent ces priviléges accordés à Anne Meunier Le même auteur rapporte des actes de 1441, 1446, 1468 et 1568 qui prouvent que les femmes de la lignée de Anne Meunier anoblissaient leurs maris. On appelait cela le privilége des Meuniers.

Il en est de même dans le texte qui suit extrait du chapitre "Noblesse utérine" dite aussi du ventre ou noblesse maternelle, attribuant aux seules femmes la transmission "à leurs enfants et leurs maris". Traitant tout le sujet, l'auteur souligne la rareté de ce privilège (sauf à remonter au IVème siècle !) et dresse notamment un intéressant parallèle avec les nièces de Jeanne d'Arc. Anne Musnier et la Pucelle mêmes récompenses ? Celle de Jeanne d'Arc s'étendait aussi aux neveux et dura moins d'un siècle, si cette noblesse a vraiment existé (cf. lien ci-dessous).

[De l'ancienne France, Tome premier par Nicolas Viton de Saint-Allais, 1833]Elle était née au village de Dom Remy près de Vaucouleurs ; plusieurs historiens la nomment Jeanne Day ou Darc ou d Arc. Le Roi Charles VII voulant lui donner des marques éclatantes de sa reconnaissance l'anoblit, elle, Jean Day ou d Arc son père, Isabelle Romée sa mère, ainsi que Jacquemin et Jean d Arc et Pierre Perrel ses frères (ce dernier semblerait être un frère utérin), ensemble leur lignage, parenté et postérité née et à naître en ligne masculine et féminine.

[...]

La Roque dans son Traité de la Noblesse rapporte vingt exemples de semblables anoblissements faits par Philippe de Valois par le Roi Jean par Charles V par Charles VI Charles VII et Louis XI en vertu desquels personne n'a prétendu que les filles eussent le privilége de communiquer la noblesse à leurs descendans. Il n y a que les parents de la Pucelle d Orléans qui aient prétendu avoir ce privilége.

Il fut néanmoins interprété par une déclaration de Henri II du 26 mars 1551 par laquelle il est dit que cet établissement s étend et se perpétue seulement en faveur de ceux qui seraient descendus des frères de la Pucelle, en ligne masculine et non féminine ; que les seuls mâles seront censés nobles, et non les descendants des filles si elles ne sont mariées à des gentilshommes.

Ce même privilége fut encore aboli par l'édit de Henri IV, de l'année 1598, sur le fait des anoblissements créés depuis 1578. L'édit de Louis XIII du mois de juin 1614, article X, porte que les filles et les femmes descendants des frères de la Pucelle d Orléans n'anobliront plus leurs maris à l avenir. Les déclarations de 1634 et de 1635 portent la même chose. Ainsi suivant l'édit de 1614, les descendants de la Pucelle d Orléans par les filles, nés avant cet édit, sont maintenus dans leur possession de noblesse, mais ce privilége a été aboli à compter de la publication de l'édit de 1614.

Quelques familles prétendirent encore jouir des droits d'une noblesse utérine, entre autres celles de Gérard de Langres et d'Anne Musnier sa femme qui avaient obtenu des priviléges d'exception de toutes charges publiques, des Comtes de Champagne Henri et Thibaut en 1175 et 1198, pour raison de services importants à eux rendus ; les descendants de ce Gérard de Langres, tant mâles que femelles, prétendirent aux priviléges de la noblesse et, en outre que les femmes de la lignée anoblissaient et leurs enfants et leurs maris. Ces intentions étaient soutenues en 1422, 1441, et 1486 par les familles Marcou, le Tartrier, Constant, de Bury, de La Salle, Le Gras, Chassin, Dramard, Baillot, Perresin et Girardin.

Les familles du Bosc en Normandie, de Compain à Orléans, de Danneau, dit Goujon, dans la province de Thiérache, d'Eudas-le-Maine, dit Chalo-Saint-Mars, à Étampes, jouirent aussi des droits d'une noblesse utérine, qui ne laissa pas, cependant à des époques postérieures d'être contestée, et réduite seulement à des exemptions d'impôts.

Cette prétention de noblesse utérine pourrait encore être soutenue par une infinité d'autres familles car plusieurs de nos Rois dans le quatrième siècle, en accordant, des lettres patentes d'anoblissement, y faisaient insérer cette clause en parlant de l'anobli : avec sa postérité née et à naître mâles et femelles.

Pages sur Jeanne d'Arc : La noblesse des d'Arc sur le site Les secrets de Jeanne

Le texte qui suit, après une introduction ne signalant pas vraiment la transmission par les femmes, la décrit dans un exemple précis.

[Traité de la noblesse, de ses différentes espèces, André de La Roque, E. Michallet, Paris 1678. Chapitre XLV, pages 242 et suivantes]Entre les Auteurs qui ont voulu favoriser la Noblesse de ceux qui la pretendent du côté des femmes en Champagne, Bodin dit que les non-Nobles, qui épousent des femmes Nobles, en empruntent souvent l'éclat et la noblesse.

[...] On voit un exemple de cette noblesse dans les descendants de Gerard de Langres et Anne Musnier sa femme, qui ont prétendu qu'elle se perpetuoit in infinitum, sans porter ni le nom ni les armes de Langres. Ils fondent ce privilège sur des lettres patentes de Henry et Thibault, successivement comtes de Champagne et de Brie, datées de 1175 et 1198.

[...]

Jean Marcon, veuf d'Agnès le Tartrier, & Agnelote Constant femme de Colinet de Bury, obtinrent deux Sentences en 1422 & 1441. qui font voir que les femmes de la lignée de Gérard de Langres, anoblissent leurs enfants & leurs maris : mais ceux-cy d'une Noblesse personnelle seulement pendant leur mariage, & leur viduité : & qu'il n'estoit pas necessaire de s'appeller de Langres pour en jouir, puisque les nommez de la Salle, le Gras, le Tartrier, Constant, du Chaffin & Dramard l'ont possédée , comme reconnus de la lignée dudit de Langres & de ladite Musnier, & que le Procureur du Roy, & le Collecteur de la Jurée en sont demeurés d'accord.

Ce même texte présente alors un autre exemple, montrant que ça pouvait devenir plus compliqué, la règle n'étant pas toujours suivie :L'on a produit en la dernière Commission pour la reformation des Nobles, en la Généralité de Champagne, une Sentence du 26 Avril 1486 donnée au profit de Jacques Perresin , pour la jouissance de cette Noblesse.

Nicolas Baillot, qui s'en est aidé, a établi ces degrés de cette manière. De Jeanne de la Salle soeur de Thibaut de la Salle, et femme de Félix le Gras, vint une fille Guillemette le Gras, femme de Jean le Tartrier. Ils eurent pour fils Pierre le Tartier Lieutenant Général du Bailli de Troyes, qui épousa Jaquette Benoît , dont sortit Jaquette le Tartrier , femme de Jean Perresin. Jacques Perresin leur fils eu de Nicolle Maillet son épouse Claude Perresin mariée à Pierre Girardin ; Il en descendit Françoise Girardin qui de Nicolas Baillot, Lieutenant General du Bailly d'Ervy, eut Anne Baillot Advocat au Parlement, mary de Magdeleine Guyot, dont Nicolas Baillot, qui a eu pour femme Marie Angenoust.

Cet enchainement présente des passages de mère à fille et de femme à mari, comme on l'avait déjà vu. Mais s'y ajoutent des passages de mère ou père à fils : Guillemette le Gras à Pierre Le Tartrier, Pierre le Tartrier à Jacquette Le Tartrier, Jacquette Le Tartrier à Jacques Perresin, de Jacques Perresin à sa fille Claude... Il y a là des transmissions qui ne sont pas seulement maternelles et qui perdurent. C'est en contradiction avec ce que le même auteur avait écrit précédemment : "les femmes de la lignée de Gérard de Langres, anoblissent leurs enfants & leurs maris : mais ceux-cy d'une Noblesse personnelle seulement pendant leur mariage, & leur viduité". Ces exceptions à la règle sont-elles nombreuses ? Elles portent sur le XVème siècle. Existaient-elles auparavant ? Nous reviendrons sur ce sujet plus loin, avec d'autres exemples.

Certains documents présentent une transmission indifféremment sur le père ou la mère, tel ceux-ci :

[Privilèges des "hoirs MUSNIER", d'après le copiste qui a conservé la charte de Thibault]Girard de Langres, Anne Musnier sa femme, et leurs descendants à perpetuité, ne se doit de payer par an que cinq solz par chaque personne, et au lieu du grand vendredy, se doit estre le jour de l'anniversaire du comte Henry son père, pour estre employés au luminaire d'iceluy.

[Coutumes du baillage de Troyes, Société académique du département de l'Aube, 1873]Sans s'arrêter à la distinction à faire et difficile à saisir, entre les nobles vivant roturièrement et les bourgeois vivant noblement, il faut compter encore avec les privilèges accordés, en 1178, à Gérard de Langres, à Humbert Sauquerel, à leurs femmes et à leurs lignées mâles et femelles et à leurs alliés, qui, sous la dénomination de : Hoirs Musnier, ou Musnière, étaient, au commencement du XVI* siècle, répandus dans plus de cent vingt-cinq paroisses des diocèses de Troyes, de Sens, de Châlons et de Langres.

[Des institutions communales dans la Champagne méridionale au XIIe et au XIIIe siècle, Par Théophile Boutiot 1865]A cette époque de notre histoire, on discute toutes les institutions ; on scrute jusqu'aux bases des relations sociales ; on met en question, à Troyes, les droits accordés par le comte Henri-le-Libéral, à Girard de Langres, à Humbert Sauquerel, à leurs femmes, à leurs héritiers mâles et femelles et à leurs alliés.

Le texte le plus précis est celui-ci, montrant que si la postérité masculine bénéficie des privilèges, comme dit précédemment, ce sont quand même les femmes seules qui sont nobles et transmettent à leurs enfants :

[Histoire de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale, par Théophile Boutiot 1873]Il était dit dans cet acte que les père, mère, frères et soeurs d'Anne Musnier, son mari, elle, ses enfants et toute leur postérité tant masculine que féminine, sont affranchis de toutes charges et anoblis ; que les femmes nobles de la race d Anne Musnier anobliront leurs enfants nés d'elles et de pères roturiers vivant roturièrement.

Félix Bourquelot, on l'a vu en début de chapitre précédent, déclarait : "Les femmes de la lignée d'Anne Musnier s'attribuaient le droit d'anoblir leurs enfants", suggérant d'une part que les fils pouvaient se voir attribuer l'héritage et d'autre part que seules les mères avaient le pouvoir de transmission. Cela justifie à la fois que les hoirs Musniers étaient des hommes (les époux aussi au nom de leurs épouses) et que les femmes étaient le véritable moteur de la transmission basée sur la filiation Mère --> Fille. Elles étaient les détentrices de l'héritage.

Les exemples, que nous verrons plus loin, des XIVème au XVIème siècle traités sur plusieurs générations, confortent la transmission de mère en fille, sans pour autant exclure des exceptions. Au XIIIème siècle, nous manquons d'éléments pour savoir si cette transmission était déjà opérationnelle. Nous le supposons tant qu'aucun élément précis ne l'infirme.

Derrière ces divergences, il y a des non-dits sur le mode de transmission à l'infini, avec focalisation du passage du privilège des femmes vers les hommes. Dans une société très patriarcale, la confusion s'explique par le fait que ce soient les époux qui bénéficiaient de ces privilèges au nom de leurs épouses, ou plutôt les géraient en leur nom.

Cette transmission de mère en fille est bien sûr séduisante, puisqu'elle apporte, sur la véracité de la filiation biologique, une certitude bien plus forte qu'une transmission de père à fils ou à fille.

Développement et extinction de l'héritage

La charte de 1175 attribuée par Henri le Libéral fût confirmée et précisée en 1198 par Thibault, fils de Henri, puis confirmée par Philippe le Long en 1319, Jean en 1361, Charles VI en 1397, Charles IX en 1567, et Louis XIII en 1630.

Même s'il y avait un tribut annuel à payer, son mode de transmission amène bien sûr à en multiplier les bénéficiaires. Le texte qui suit le confirme, avant de souligner une extinction progressive.

[Coutumes du baillage de Troyes - Les Hoirs Musnier. Société académique du département de l'Aube, 1873]Dans tous nos recueils ou commentaires des coutumes du bailliage de Troyes sont nommés les Hoirs Musnier, ou les Hoirs Musnières. On rapporte la légende, puis l'acte d'affranchissement) et généralement à ces faits s'arrête la mention qui intéresse cette a franche lignée » comme on disait au xv° siècle. Quant aux privilèges accordés à Pierre et Bancelin de Vert, il en est à peine question et, si les Hoirs Musnier dirent s'éteindre leurs privilèges au xvii'° siècle, les descendants de Pierre et de Bancelin de Vert persistèrent jusqu'a 1789 dans l'exercice de leurs privilèges.

Occupons-nous d'abord des Hoirs Musnier. Henri le Libéral, en 1175, accorda à Girard de Langres, et à Humbert Saquerel, à leurs femmes, à leurs héritiers mâles et femelles et à leurs alliés par mariage, un affranchissement qui prit un caractère légendaire et reçut la désignation de : Privilèges des Hoirs ou Héritiers Musnier. La légende, mais non les lettres du comte Henri, rapporte qu'Anne Musnier, femme de Girard de Langres, née aux Noës, près Troyes, selon d'autres, à Provins ou à Noé, près d'Ëssoyes, ce qui doit être une erreur, aurait découvert un complot formé dans le but d'attenter aux jours du comte Henri. D'où vient la légende? Nul ne lé sait aujourd'hui. Toujours est-il que l'affranchissement, mais non l'anoblissement, eut lieu en 1175 et fut confirmé trois ans après. Par cet acte, le comte Henri déclare libres Girard de Langres et Humbert Saquerel, tous leurs héritiers et conjoints par mariage et les dispense, à perpétuité, de toute taille, de toute exaction, ost et chevauchée en payant à son aumônerie, par an et le vendredi-saint, la somme de vingt sous. Ils ne devaient être, en justice, tenus de se présenter qu'au comte lui-même.

En 1198, Thibault III approuve l'acte de son père, et, nommant Girard de Langres et sa femme Musnière il réduit à cinq la redevance, d'abord fuée à 20 sous, et due à l'avenir, par leurs enfants et descendants, ainsi que par leurs époux. Cette redevance devint payable le jour du décès du père de Thibault, et le produit en fut applicable aux cierges de l'église collégiale de Saint-Etienne de Troyes. Les termes de la charte d'affranchissement sont à peu près identiques à ceux qui fixent les franchises concédées aux habitants de Chaource, de Maraye et de la Villeneuve-au-Châtelot.

En 1397, le chapitre de Saint-Etienne obtint, par son trésorier, Guillaume Jouvenel, de Charles VI, des lettres de garde-gardienne ou de committimus, l'autorisant à appeler et à faire citer, à l'avenir, tous les Hoirs Musnier, quel que soit leur domicile, devant le bailli de Troyes, aûn de leur faire acquitter, par chacun d'eux, la redevance due au chapitre.

En 1470 les Hoirs Musnier sont au nombre de 309 personnes, payant annuellement cinq sous de rente et exemptes de toute sorte d'impôts.

En 1510, il intervint entre Martin Hennequin, trésorier de Saint-Etienne, se portant fort « des venus et issus de la lignée de Hoirs Musnier » d'une part, et le procureur des habitants de Troyes d'autre part une transaction relative aux droits de voirie, les Hoirs Musnière sont dispensés de payer ces droits, lorsqu'ils transportent le produit de leur culture, tandis que le droit est dû, lorsque les charrois ont lieu pour d'autres causes.

Pour attester leur lignée, ils devaient produire preuve par témoins, en présence du collecteur des jurées du roi, du procureur des habitants de Troyes et de celui du trésorier de Saint-Etienne. Ainsi fut fait en 1542, pour Ozanne, d'Arcis, descendu des Hoirs Musnière par Guillelmine, sa mère, afin d'être "reçue en la confrérie et compagnie des Hoirs Musnière pour jouir des droits, franchises et priviléges et libertés en la manière accoustumée et en payant les droits en tels cas requis". Envers le roi, le privilège principal, au commencement du xvi° siècle, était d'être dispensé de payer le droit de jurée, ce signe de franchise et de bourgeoisie. En 1526, le trésorier de Saint-Elienne est autorisé à ne plus recevoir cinq sous, mais seulement deux sous six deniers par personne. Il tenait un rôle par paroisse de tous les descendants de Girard de Langres et de Humbert Saquorel.

A la fin du xv° siècle et dans la première moitié du xvi°, la descendance de Musnière peuple le diocèse de Troyes. Elle habite Troyes et sa banlieue et quarante-cinq villages du grand doyenné, puis dans soixante-quatre autres du diocèse trois dans celui de Châlons, cinq dans celui de Langres et neuf dans celui de Sens : ces derniers villages confinant le diocèse de Troyes. Aux xv° et xvi° siècles, on trouve la plus grande partie des Hoirs Musnière portant les noms des familles qui vivent aujourd'hui dans notre banlieue.

En 1547, le trésorier de Saint-Etienne reçoit 75 livres de six cents personnes seulement, quoique le rôle des recettes comprennent environ onze cents noms. Déjà, à cette époque, les Hoirs Musnière ne tenaient plus guère, sinon à leurs privilèges, au moins au paiement des 2 sous de redevance» quoique, pour cela, ils eussent droit, en assistant au service commémoratif du comte, à une chandelle tortis. En 1609, le trésorier de Saint-Etienne ne reçoit que 20 liv. en mentionnant que « le chapitre retirait par le passé bonne somme de deniers pour aider à la fourniture du luminaire, suivant leurs lettres de leur exemption, et depuis 25 ans et plus ne se reçoit que peu de choses. » A partir de ce jour, il n'est plus traces de recettes faites de ce chef par le trésorier de Saint-Etienne.

Les actes des comtes furent confirmés par Philippe-le-Long, le roi Jean et même par Louis XIII.

Il y a donc lieu de croire que les Hoirs Musnière se confondirent avec le surplus de la population non privilégiée. Cette lignée n'atteignit jamais à la noblesse, aucun de ses membres ne paraît l'avoir ambitionnée. La plupart d'entre eux sont restés habitants de nos campagnes, où ils cultivaient le sol, comme le font encore leurs arrière-petits-fils, vivant au xix° siècle.

La multiplication des hoirs ²apparaît plus importante dans ce texte :

[Histoire de la ville de Troyes et de la Champagne méridionale, Par Théophile Boutiot 1873]Ces lignées se sont développées d'une manière presqu'incommensurable. Elles peuplent le diocèse de Troyes, et cent vingt-six villages du diocèse de Troyes, de Châlons, de Langres et de Sens. On trouve au XVe siècle des noms encore aujourd'hui fort répandus à Troyes et dans sa banlieue : à Laubres-sel, à St-Benoît-sur-Seine, à Mesnil-Sellières, aux Noës, à Fontaine près Lusigny, à Villeloup, à Linçon, à Aillefol (Gérosdot) etc.

En 1526, le trésorier de St-Etienne n'est plus autorisé à percevoir cinq sols, par an, sur chacun d'eux, mais seulement deux sous.

L'extinction apparaît complète en 1660, voire 1668 :

["De la noblesse maternelle", Albert de Mauroy, Annuaire du conseil héraldique de France, 4ème année, 1891, p 94-95]On voit le bailliage de Troyes accorder au XV° siècle entre 1422 et 1486 des exemptions de la jurée à des descendants par les femmes et à tous les degrés du couple affranchi et les déclarer positivement nobles et gentilshommes. Cependant ces descendants se recommandent de moins en moins de leurs privilèges ; le trésorier de Saint-Etienne se plaint de ne plus les voir paraître à sa caisse. Vers 1600 il ne touche presque plus rien. Quelques années après il ne tient même plus les rôles de cette postérité. En 1660 on retrouve toutes les familles issues des hoirs MUSNIER payer la taille.

[Histoire et description de Provins par Christophe Opoix, 1823]Cette famille subsista plus de cinq cents ans et s'éteignit en 1668, encore croit-on que c est négligence et n'ayant pu présenter de titres lors de la révision de ceux de la noblesse.

Exemples de transmission

Voici des exemples où à plusieurs générations de distance de mères en filles, on trouve des femmes reconnues Hoirs Musnier (écrites en gras) :

Exemple 1 - Anne Ludot (1)

- Jeannette de Corberon

- Isabeau Dorey

- Jeannette Maillet -1540

- Nicole Berthier

- Jacquette Pougeoise

- Jacquette Lesguisé (2)

- Guillemette de la Garmoise

- Jehanne d'Ypres -1377

- Catherine de la Marche -1361

- Marie épouse de la Marche 1280-1348

(1) : En 1591, elle se trouvait descendre de

la fameuse lignée des hoirs Musnier"

(2) : Gillette de Pleurre, fille de sa soeur

Jeanne Lesguisé est reconnue hoir Musnier

Au delà de cette 11ième génération, il a fallu

ajouter 4 générations pour atteindre Anne

Musnier. Cela fait donc 15 générations en tout.Exemple 2 - Marguerite Le Tartier (3)

- Guillemette Le Gras 1365-1435

- Jeanne de la Salle (4)

(3) : en 1500, il est écrit que son

petit-fils *** Jacquinot Perrecin

"descendait des hoirs Musnier"

(4) : "Damoiselle jouissant des

privilèges des hoirs Musnier" vers 1360

Au delà , il a fallu ajouter

cinq générations (à raison de

3 générationspar siècle, à peu près)

pour atteindre une fille d'Anne Musnier.Exemple 3 (recoupant en partie l'exemple 2) - Jacquette Le Pelleterat +1499 (5)

- Phélize Le Prévostat °1425

- Marguerite le Tartier

- Guillemette Le Gras 1365-1435

- Jeanne de la Salle (4)

(5) : en 1591, il est écrit que son arrière

petit-fils *** François Mauroy descendait

des hoirs Musnier

*** : pour les notes (3) et (5) la descendance

citée passe par le hommes. Il faut donc trouver

quel grand-mère ou arrière-grand-mère avait

reçu les hoirs : l'exercice peut être délicat...

Ainsi de Jacquette Lesguisé à Jeannette de Corbeyron, sur 6 générations et de Catherine de Chaumont à Madeleine Festuot, sur 6 générations aussi, le titre de hoir Musnier s'est transmis de façon certaine (autant que puissent l'être ces liens). Par contre, la remontée vers Anne Musnier ne saurait être pareillement acquise. Elle apparaît probable, en supposant que l'héritage maternel ait été institué au tout du début du XIIIème siècle, après la lettre patente de Thibault de Champagne, fils d'Henri Le libéral, en 1198. Cela signifierait, bien sûr, qu'Anne Musnier aurait eu une ou plusieurs filles. Dommage que nous n'en connaissions même pas le prénom...

Sur ce double exemple, les "Points de départ des hoirs Musnier" sont : Madeleine Festuot, Catherine de Chaumont, Anne Ludot, Jacquette Lesguisé. Pour cette dernière, il suffit de dire que Gillette de Pleurre, la fille de sa soeur, est un point départ. On peut d'ailleurs considérer que Jacquette Lesguisé est un point de rebond, plus qu'un point de départ.

Deux hoirs Musnier, à gauche Catherine de la Marche (mariée avec Jehan d'Ypres, décédée en 1361),

à droite sa fille Jehanne d'Ypres (mariée avec Jehan de la Garmoise, décédée en 1377),

toutes deux présentes dans l'exemple ci-dessus.

Dalle funéraire de la cathédrale de Troyes [photo M. Bennani, ministère de la culture].

L'appel du 8 décembre 2014

L'explosion des recherches généalogiques au début du XXIème siècle ne pouvait pas éluder cette transmission des hoirs Musnier. Toutefois, cela ne s'est fait que discrètement, à la marge des grands sites tels que Roglo, geneanet pierfit ou geneanet wailly. Alain Broquet, sur son site geneanet abroquet, a été le premier à souligner l'étendue de la transmission sur plusieurs siècles, réalisant le premier lien reliant Anne Musnier à une de ses hoirs (Jehanne de la Salle 1335-1374). Il était suivi, sur le même lien, par une demi-douzaine de sites geneanet quand, sur son site geneanet elastoc, Alain Beyrand a souligné le caractère uniquement féminin de transmission de l'héritage, notamment pour avoir découvert les exemples présentés ci-dessus. Ils se sont alors unis pour lancer l'appel suivant, invitant les généalogistes à explorer, recenser et perpétuer les hoirs Musnier :

Nous souhaitons qu'un jour une correspondante nous envoie un courriel pour nous dire qu'elle est une hoir Musnier et nous le démontre en indiquant son arbre...

D'ailleurs, pour faciliter la chose, chacun peut faire comme nous, en attribuant de mère en fille le titre de "Hoir Musnier", au delà même de la période de validité de cet héritage. De fil en aiguille, on y arriverait peut-être...

Nous trouvons que ce petit privilège qui s'est transmis sur cinq siècles a une valeur plus forte que bien des titres de seigneurs, déjà par la plus grande certitude de la filiation. Nos puissants outils généalogiques permettent de donner une nouvelle vigueur à cet héritage.Alain Broquet et Alain Beyrand, le 8 décembre 2014

Pour que cet appel aboutisse, et même bien au delà d'un seul cas contemporain, il convient de partir sur des marques solides, d'appliquer quelques règles simples et de procéder à ce qu'on pourrait appeler une traçabilité. C'est ce que nous allons voir maintenant, en y ajoutant un exemple montrant que ce n'est pas aussi simple que ça semble l'être, car il ne faut pas toujours se fier à ce qui a été écrit.

Les points de départ

Comment savoir qu'une ancètre est une hoir Musnier ? En trouvant par des liens uniquement maternels qu'elle descend d'une hoir Musnier (ou "hoirs Musnière"...) reconnue en tant que telle dans un document ancien. C'est ce qu'on appelle un "Point de départ des hoirs Musnier", on en a vu une illustration dans un chapitre précédent "Exemples de transmission".

Exemple pour Gillette de Pleurre femme de Guillaume Bellier :

[Recherches sur la juridiction du roi, sur celle de l'évêque dans le bailliage de Troyes, et sur les coutumes de ce bailliage, Théophile Boutiot in Mémoires de la Société académique d'agriculture, des sciences, arts et belles-lettres de l'Aube. T. XXXVI. Troyes, Dufour-Bouquot, 1872, pp. 76-77]11 septembre 1458. - Michel Juvenel des Ursins, bailli de Troyes.

Le même poursuivant contre Guillaume Bellier, marchand à Troyes, et sa femme Gilette....« Disons et jugeons que lesdits défendeurs, veu les chartes, sentences, titres et lettre par eulx produits, ont assez prouvé pour obtenir leur entencion à l'encontre dudit procureur du roi, avons, laditte Gilette, déclarée et déclarons être noble et gentilfemme, née et actraite de noble lignée et aussi née, actraite et descendue de ladite lignée des hoirs Musnière et habille de joir des privilèges, libertés et franchises que ont accoutusmé de joyr et user les autres personnes nobles et aussi ceulx qui sont nez et actraiz d'icelle lignée desdits hoirs Musnière au comté de Champaigne. Et, par ces moyens, franche, quicte et exempte et ledit défenseur son mary à cause d'elle, durant sa vie, de payer au roy notredit sieur, aucune jurée.»

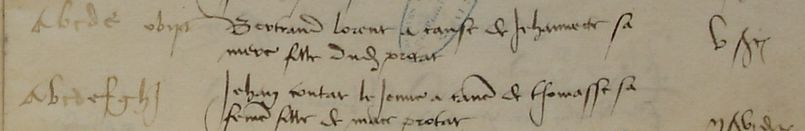

Les traces écrites aussi bavardes sont toutefois rares. En plus succinct, sous la cote 6G200n des Archives Départementales de l'Aube, on dispose de plusieurs registres des comptes des hoirs Musnier tenus par la fabrique de la collégiale Saint-Etienne de Troyes qui recevait les 6 sols pour le luminaire des tombeaux des comtes. Il serait passionnant de les étudier à fond. Même si ce n'est que très partiel, il y a là de quoi reconstruire de nombreuses filiations jusqu'à Anne, y compris dans la paysannerie... La lecture n'en est toutefois pas facile, en voici un extrait :

La double page en entier

On y lit que bénéficient des privilèges Musnier :- Bertrand Lorent à cause de Jehannecte sa mère fille dudit Protat

- Jehan Contat le jeune à cause de Thomasse sa femme fille de Macé Protat

Une telle liste est cependant à prendre avec circonspection, puisque les bénéficiaires en sont des hommes soit par leur mère et parfois par leur père. Ils assument le gestion du privilège des femmes, le passage de mère à fille n'ayant pas lieu d'y figurer. Pour les deux exemples cités, en écartant les hommes, seules Jehannecte et Thomasse seraient considérées comme hoirs Musnier selon les nouvelles règles qui suivent.

Il se pose alors la question suivante : un père hoir Musnier pouvait-il transmettre le privilège à sa fille ? Ou un époux à son épouse ? Nous avons trouvé ces deux exemples :

- Felison veufve de Petit-Jehan MENAR à cause de Colin BENOIST son père

- Jehanette veufve de Jacques LYNARD à cause de feu son mary et de Nicolas VINCENT son père

Le fait que les bénéficiaires soient veuves les rapproche du statut d'homme et montre que leur privilège Musnier n'est pas reproductible. Ce sont des exceptions déjà rencontrées au chapitre sur la transmission de l'héritage. Nous en ignorons la véritable ampleur. Les exceptions ne sont-elles pas davantage écrites que la règle générale ? Quand il est reproductible, cet héritage passant par des hommes ébranle la remontée généalogique par liens féminins vers Anne Musnier. Il semble avoir eu un certain développement au XVème siècle, nous manquons de repères pour les siècles précédents.

Cela amène un risque, celui de savoir qu'une femme soit une hoir Musnier sans savoir qu'elle l'a reçu comme veuve ou par son père. Il serait alors erroné de considérer que ses ascendantes féminines étaient aussi des hoirs, ou que ses filles le deviendraient. Quand on le sait, il convient de s'en prémunir en leur refusant le statut de de points de départ.

"Points de départ Musnier"

Outre Anne Musnier, ce sont des femmes pour lesquelles un document d'époque signale qu'elles ont transmis l'héritage (généralement indiqué de leur mère à leur époux, quelquefois à leurs filles, voire fils). On écartera les attributions aux veuves transmis par père ou mari, comme dans les deux exemples précédemment cités.

Un point de départ est relatif à une généalogie. Il peut s'appuyer sur un point de départ d'une autre généalogie (par exemple sa grand-mère maternelle).

La transmission "père --> fille" présentée dans un document est valide, dans le cas fréquent d'un "père trait-d'union" entre mère et fille. Sur l'exemple cité intégralement plus loin "à cause de Jehan Gatoulat son père quy en estoit a cause de S.. sa femme" on voit clairement que le père joue ce rôle de trait d'union.

Ainsi, sur les deux exemples précédents, Félison et Jehannette ne sont plus des hoirs Musnier (sauf à savoir qu'elles le sont par leur mère), elles ne sont pas des "points de départ".

Un dépouillement des listes d'hoirs Musnier des archives départementales serait bien sûr précieux pour multiplier les points de départ dans nos généalogies informatisées. En attendant, ils sont assez rares.

Les règles et codifications de traçabilité

A partir de ces points de départ attribuant dans nos bases généalogiques les premiers titres d'hoir Musnier, quelques règles simples de transmission permettent de perpétrer cet héritage aux descendantes, et de l'anticiper aussi sur les ascendantes. Les voici, sachant que ça ne correspond plus au traitement d'antan, on y reviendra :Nouvelles règles de transmission du titre "Hoir Musnier"

A partir d'Anne Musnier ou d'une femme "point de départ" valide (voir encadré bleu ci-dessus) :- mère --> fille : valide (même s'ils n'ont pas été suivi d'effets à l'époque)

- fille --> mère : valide (sauf, bien sûr, entre Anne Musnier et sa mère !)

- mère --> fils : invalide

- épouse --> époux : invalide (même si les époux bénéficient des privilèges des épouses et sont, pour cela, souvent cités "Hoirs Musnier")

- femme --> homme : invalide

Un homme ne peut pas être un hoir Musnier et ne peut a fortiori pas transmettre l'héritage.

Rappelons que jadis les époux de femmes ayant reçu l'héritage Musnier étaient considérés eux-mêmes comme des hoirs Musnier. Ils n'étaient pas réellement "bénéficiaires" des biens propres de leurs femmes, ils en avaient la garde et la gestion, mais en étaient aussi responsables sur leurs biens propres. Et, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, de façon exceptionnelle, des hommes pouvaient être hoirs sans être époux, par leur mère, parfois même par leur père. Alors le caractère de transmission infinie de mère à fille disparaissait.

Les nouvelles régles apportent une autre signification, les "Hoirs Musnier" deviennent les "Descendantes d'Anne Musnier par les femmes". La nouvelle mécanique se trouve être, en grande partie et pour l'essentiel (le mode de transmission de l'héritage de mère à fille à l'infini), compatible avec l'ancienne mécanique sociale plus complexe des XIVème au XVIème siècle, qui avait l'effet inverse d'attribuer le titre d'hoirs Musnier aux hommes, les femmes socialement inférieures étant réduites au rôle de passeuse de témoin. Avec des exceptions pour en faire bénéficier, une fois de plus, des hommes, quelquefois des veuves. Ces exceptions (vues au chapitres sur la transmssion et les points de départ) sont réfutées avec les nouvelles règles, ce qui revient à ne plus considérer comme hoir Musnier non seulement tous les hommes, mais aussi les femmes qui l'auraient eu par un homme, père ou mari.

En résumé :- avec les anciennes règles, les hoirs Musniers étaient les hommes grâce à leurs épouses, voire leur mère, voire exceptionnellement leur père ;

- avec les nouvelles règles, les hoirs Musnier sont les femmes ;

- le mécanisme de transmission à l'infini est le même, sauf qu'il n'y a plus d'exceptions passant par les hommes

Sur ces nouvelles bases, il est important de reconnaître facilement les Hoirs Musniers dans les arbres généalogiques. Pour cela, on appliquera les codifications suivantes :Codifications de reconnaissance du titre "Hoir Musnier" dans les bases généalogiques : - Chaque femme Hoir Musnier a un champ "Titre" (éventuellement un champ "Profession") rempli par : Hoir Musnier

- Pour les généalogies établissant concrètement un lien de descendance à partir d'Anne Musnier, ses premieres descendantes n'ayant pas de patronyme connu, on fera en sorte qu'au moins une de ces proches descendantes ait un patronyme HOIR MUSNIER (ou en minuscules : Hoir Musnier). Attention les premiers liens de descendances à partir d'Anne Musnier sont à faire uniquement sur les femmes

- Chaque point de départ doit être justifié en note, en signalant qu'il s'agit d'un Point de départ des hoirs Musniers et en indiquant la cause.

La codification d'une descendance maternelle n'est pas aussi aisée que celle d'une descendance paternelle qui repose sur le maintien du patronyme. Là, il change à chaque génération. Le fait de relier Anne Musnier aux points de départ n'est pas nécessaire, puisque le titre même "Hoir Musnier" le sous-entend. Si on met en place cette liaison, outre le fait de marquer le patronyme "HOIR MUSNIER" au moins une fois, on pourra prendre garde à donner le même patronyme virtuel aux couples "père-fille" des premiers descendants d'Anne Musnier, même si ça n'a pas grand sens puisqu'à l'époque les filles de prenaient pas le nom de leur père. Vous trouvez un exemple sur le site geneanet elastoc en correspondance avec celui du chapitre "Exemples de transmission" : arbre de descendance et arbre d'ascendance.

Application des règles sur un exemple

Nous allons voir, sur un exemple concret, que ces règles entrent parfois en conflit avec certains écrits et qu'il convient alors de trancher. Supposons que nous ayons seulement comme informations les deux déclarations suivantes, qui se complètent :

[Registre des comptes de recette des hoirs Musnier, 1534/1535, AD10 6G2004* + AD10 6G2003*]1511 : Jehan LE CAMUS, de Villeloup, jouit des privilèges des hoirs Musnier à cause de Thomas LE CAMUS son père ; Pierre CHARETON, de Villeloup, à cause de Jehannette sa mère fille de Thomas LE CAMUS ; Nicolas CHARETON à cause de la dite Jehannette ; Jehan CHARETON (idem) ; Nicolas GATOULAT, de Villeloup, à cause de Jehan GATOULAT son père quy en estoit a cause de S.. sa femme, fille de feu Thomas LE CAMUS ; Nicolas CAMUS a cause de Thomas LE CAMUS son pere ; Jehan DOUCHE de Mesnil-Saint-Loup, à cause de Marguerite sa femme fille de Thomas LE CAMUS de Villeloups ; Jacquin DOUCHE, du Mesnil-Saint-Loup, a cause de Marguerite sa mere fille dudit Thomas LE CAMUS de Villeloup ; Guillemin GUYART? a cause de Felison sa mere fille de Thomas LE CAMUS de Villeloup ; Henry GUYART de Montgueux a cause de Felison sa mere fille de Thomas LE CAMUS de Villeloup.

1535 : Colas CAMUS, de Villeloup, jouit des privilèges des hoirs Musnier à cause Jehan CAMUS son père. Guillaume UYART de Dierrey-Saint-Pierre à cause de Scason? sa mère, fille de Thomas LE CAMUS de Villeloup ; Simon LUBRAT, de Bercenay-en-Othe, à cause de Jehanette sa mère fille des CAMUS de Villeloup

L'application des règles donne le résultat suivant :- la femme de Thomas LE CAMUS est une hoir Musnier

- Thomas LE CAMUS serait un hoir trait-d'union, il n'est pas hoir Musnier, ses filles le sont

- ses fils Nicolas et Jehan LE CAMUS ne sont pas des hoirs Musnier, leurs descendantes ne le sont pas aussi

- Scason? LE CAMUS, fille de Thomas LE CAMUS, est une hoir Musnier, ses filles (filles de Guillaume UYART) le sont aussi

- Jehannette LE CAMUS, autre fille de Thomas est une hoir Musnier, ses filles (filles de Nicolas CHARENTON) le sont aussi

- Marguerite LE CAMUS, autre fille de Thomas, est une hoir Musnier, ses filles (filles Jacquin DOUCHE) aussi

- Félison LE CAMUS, autre fille de Thomas, est une hoir Musnier, ses filles (filles de Guillemin GUYART? ou de Henry GUYART) aussi

- le cas est plus délicat pour Simon LUBRAT puisqu'on ne connaît pas précisément le père de son épouse Jehannette. Comme il semble être de la génération de Jehan LE CAMUS (donc un petit-fils de Thomas), il n'y a pas lieu de considérer que ses filles puissent être des hoirs Musnier.

On se trouve donc en désaccord avec le texte traité, dans le fait que Simon LUBRAT, Colas LE CAMUS et son père Jehan LE CAMUS (fils de Thomas LE CAMUS) ne devraient pas jouir des privilèges des hoirs Musnier. Sauf si on apprend par ailleurs que leurs épouses en jouissent et sauf à considérer qu'il s'agit d'exceptions, comme déjà signalé. Le reste apparaît juste. Notamment tous les époux des femmes Hoirs Musnier jouissent des privilèges des hoirs Musnier. Sachant, répétons le, que ce sont eux qui jadis étaient considérés comme hoirs Musnier et que ce sont elles que nous désignons maintenant comme telles.

Les nouveaux hoirs Musnier

Ce chapitre se remplira progressivement. Ce qui précède sera aussi corrigé et complété en fonction des informations reçues.

Commençons par quelques remarques :- Certains types de noblesse peuvent s'entremêler et provoquer des confusions. Les Molé, Hennequin et leurs descendants homme ou femme ont été anoblis par Charles VII pour remercier l'évêque et les bourgeois de Troyes de lui avoir ouvert les portes quand il s'est présenté avec Jeanne d'Arc en 1429. Voir la page La Pucelle, le Roi & l'Evêque de Troyes sur cet épisode méconnu. La récompense exceptionnelle accordée à l'évêque Jean Lesguisé, ses beaux-frères et son neveu par alliance François Hennequin (époux d'une fille d'une de ses soeurs) montre combien ce fut crucial pour le couronnement. Or ces beaux-frères et ce neveu étaient des hoirs Musniers, puisque la mère de l'évêque, Guillemette de la Garmoise, descend d'Anne Musnier par les femmes. Si cette branche Hennequin s'est trouvé noble, ce n'est donc pas par les hoirs Musnier, ce croisement des noblesses (au sens large), n'a été que provisoire.

- D'ailleurs, on peut généraliser : dire que les Untel sont des hoirs Musnier est toujours faux, puisque la descendance est maternelle et ne suit donc pas le nom de famille (ce qui demande une inhabituelle gymnastique d'esprit...).

Post-scriptum du 23 mai 2015 : Suite à cette page créée en décembre 2014, nous n'en savons guère plus sur les descendants de nos ancêtres hoirs Musniers. La cause en est simple : il y a trop peu de points de départ, une demi-douzaine. Il faudrait les multiplier, c'est possible en dépouillant les registres de comptes d'hoirs Musnier (cote 6G200n des Archives de l'Aube). Il faudrait d'abord qu'ils soient numérisés, il faudrait ensuite les décrypter, puis établir des correspondances avec les ancêtres des généalogies existantes...

Composition Alain BroquetAlain Beyrand, décembre 2014

Retour à l'Accueil

alain (at) pressibus.org

| Les hoirs Musnier |

Un héritage perpétué de mères en filles durant 5 siècles...

Et pourquoi pas 9 siècles ?